Christian Gaiddon, directeur de recherche CNRS à l’unité U1113 Inserm à l’IRFAC – Interface de Recherche Fondamentale et Appliquée en Cancérologie (Inserm/Université de Strasbourg) et son équipe « Réponse au Stress Cellulaire & Thérapies Innovantes » ont établi les bases pour une nouvelle pratique de laboratoire visant à mesurer plus précisément l’impact de nouveaux traitements sur la croissance de fragments des tumeurs. Ces fragments sont issus de patients atteints de cancer de l’estomac et implantés chez la souris. Ces résultats ont été publiés dans Pharmaceutics.

Ce projet est le produit d’une collaboration interdisciplinaire et translationnelle entre l’équipe Inserm, le service de Chirurgie Digestive (Dr. B. Romain) des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), l’Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (Dr. A. Venkatasamy, IHU) et l’Institut de Cancérologie Strasbourg Europe (Dr. A. Jung, ICANS).

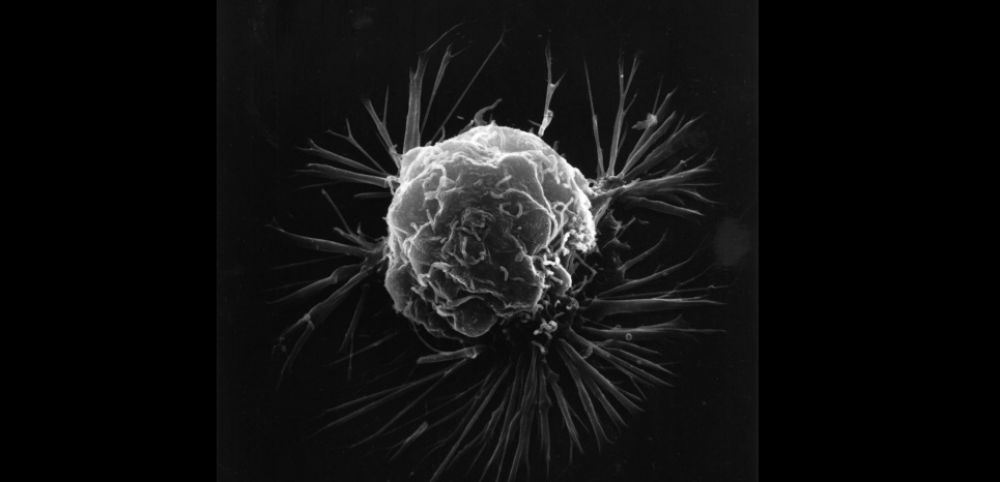

Depuis plusieurs années, l’équipe s’intéresse au cancer de l’estomac, pathologie particulièrement agressive avec une survie médiane d’un an dans sa forme la plus avancée (lorsqu’il y a des métastases). En France, c’est le 9ième cancer le plus meurtrier et moins de 25% des patients survivent 5 ans après un diagnostic. Bien que ce soit un cancer répandu dans le monde, les thérapies actuelles ne sont pas satisfaisantes, avec une efficacité limitée des chimiothérapies, une absence quasi-totale de traitements ciblés et une efficacité faible des immunothérapies (<20%). Face à cela, l’équipe Inserm se focalise sur l’étude des mécanismes responsables de cette agressivité, ainsi que sur le développement et l’évaluation des molécules innovantes contournant ces résistances.

Une des hypothèses de Christian Gaiddon et de son équipe est que l’agressivité et la résistance des tumeurs aux traitements n’impliquent pas que les cellules cancéreuses elles-mêmes, mais également l’environnement immédiat de celles-ci (le microenvironnement tumoral) et les tissues sains à proximités (par exemple les ganglions lymphatiques) ou plus distants (par exemple les muscles), qui ensemble définissent l’écosystème tumoral. Ainsi pour comprendre l’impact des chimiothérapies actuelles ou de nouvelles drogues anticancéreuses sur l’ensemble de l’écosystème tumoral, Georg Mellitzer de l’équipe de Christian Gaiddon a développé des modèles animaux se rapprochant de l’état des patients.

Un des modèles est développé en collaboration avec les centres hospitaliers de Strasbourg et consiste à implanter en sous-cutanée chez la souris des fragments de tumeurs humaines. Cette technique a alors permis de mettre en place un système observant de manière précise la croissance de la tumeur et son évolution, et qui respecte les caractéristiques initiales de la tumeur du patient. Cependant, les outils de mesures classiques (pied à coulisse) ne permettaient ni l’évaluation du volume des tumeurs non-sphériques de manière précise, reproductible et applicable, ni la visualisation des structures internes tumorales.

Dans le cadre de sa thèse en Science, le Dr. en Radiologie Aina Venkatasamy a donc développé une approche radiologique basée sur l’utilisation d’ultrasons pour suivre dans le temps l’évolution de la taille des tumeurs et celle de leur structure interne. Cette méthode s’est avérée rapide et plus précise, et de ce fait permet la réduction du nombre d’animaux utilisés dans les groupes. Elle appréhende également les micro-structures internes de la tumeur, mettant à jour en temps réel, des informations sur l’efficacité médicamenteuse, qui étaient jusque-là inaccessibles pour ces tumeurs. Cette méthode est à présent utilisée par d’autres laboratoires strasbourgeois.

Afin de confirmer les observations effectuées avec les ultrasons, une autre approche, cette fois-ci transcriptomique* a permis de suivre l’expression des gènes dérégulés ou altérés par les chimiothérapies, mesurant ainsi le micro-environnement de la tumeur. Grâce à cela, l’équipe a pu montrer l’impact de la chimiothérapie sur les gènes dans le micro-environnement tumoral pouvant expliquer un mécanisme de résistance contre ces traitements et les changements observés dans la structure des tumeurs observés avec les ultrasons. Cette association d’une analyse d’imagerie par ultrasons avec de la transcriptomique définie maintenant une approche dite « morpho-fonctionnelle ».

Dans la continuité de ce projet, ces chercheuses et chercheurs ont caractérisé plusieurs nouveaux autres modèles de souris facilitant le suivi de l’évolution des tumeurs gastriques et notamment des modèles permettant d’évaluer la réponse immunitaire anti-tumorale. Ces modèles vont maintenant être analysés par une approche morpho-fonctionnelle encore plus avancée combinant de l’imagerie haute-résolution avec une étude transcriptomique à l’échelle cellulaire permettant de voir spécifiquement dans chacune des cellules tumorales et celles de leurs micro-environnements, les gènes impliqués dans la réponse au traitement ou l’agressivité de la tumeur. Ceci rendra possible l’identification de nouveaux marqueurs exprimés uniquement dans une sous-population cellulaire mais qui peuvent représentés des pistes intéressantes pour anticiper quelles tumeurs peuvent répondre aux différentes chimiothérapies ou qui servir de cible pour des traitements innovants.

* La transcriptomique regroupe un ensemble de techniques permettant une analyse quantitative relative des ARN.

Article écrit par Ammra Tan

https://www.mdpi.com/1999 – 4923/13/9/1485