Quel est votre parcours professionnel ? Qu’est-ce qui a suscité votre curiosité pour les sciences ?

Stéphanie Trouche : J’ai eu la chance de grandir dans une sphère familiale où littérature et science se côtoyaient. Je me souviens notamment du temps passé avec mon grand-père à lire les « Tout l’Univers », cette encyclopédie rouge destinée aux enfants. Cela a attisé ma curiosité pour les questions scientifiques, curiosité qui n’a dès lors cessé de croître.

Après un baccalauréat scientifique option mathématiques, je souhaitais étudier et comprendre le fonctionnement du cerveau. J’ai donc tenté le concours de médecine, avec l’envie d’exercer à terme le métier de neurologue. J’ai malheureusement échoué au concours, mais j’ai réalisé qu’il y avait d’autres chemins possibles pour étudier le fonctionnement du cerveau. Je me suis alors tournée vers des études universitaires en neurosciences, à l’Université Paul Sabatier de Toulouse.

J’ai fait mon master 2 au Centre de recherches sur la Cognition animale de Toulouse sous la supervision de Claire Rampon et Bruno Bontempi (Université de Bordeaux), deux chercheurs brillants aux parcours professionnels très inspirants.

A cette époque, une seule bourse était proposée au concours de master 2. Je ne l’ai pas obtenue. J’étais tellement déterminée à ne pas renoncer, que j’ai réalisé une année de thèse non financée. Ce choix m’a donné l’opportunité de donner des cours à l’Université et de prendre des vacations d’animalière. L’année suivante, l’équipe a heureusement obtenu une ANR permettant de financer la suite de ma thèse…que j’ai soutenue en septembre 2009.

Racontez-nous votre période post-doctorale 2010 – 2018.

S. T. : Suite à la lecture d’un articlede Leon Reijmers, article qui portait sur les mécanismes fondamentaux du stockage de la mémoire de peur chez la souris, j’ai souhaité rejoindre son équipe en devenir au sein du Département de neurosciences de l’université de Tufts à Boston. Grâce à l’obtention de financements – la bourse post-doctorale Fyssen et le prix Bettencourt Schueller – j’ai pu intégrer son équipe en janvier 2010.

Mon autonomie financière m’a aidée à développer mon propre projet, qui portait sur les processus mnésiques en lien avec la peur, plus particulièrement sur les mécanismes d’extinction de peur chez la souris. Ces 3 années de post-doctorat ont été synonymes de confiance mutuelle et d’encouragements permanents lors de mes échanges scientifiques avec Léon, qui est devenu depuis un de mes collaborateurs.

En décembre 2012, j’ai eu l’opportunité de rejoindre l’équipe naissante de David Dupret au sein du Medical Research Council, à l’Université d’Oxford – UK, en qualité d’Investigator Scientist. Mon sujet portait sur la dynamique des réseaux hippocampiques dans la mémoire spatiale chez la souris, en employant des technologies de pointe telles que l’électrophysiologie in vivo, multi-site, combinée à l’optogénétique sur des souris performant un comportement appétitif spatial. Pendant presque 6 ans, j’ai eu la chance de baigner dans un environnement d’émulation intellectuelle quasi-quotidienne, et de rencontrer des scientifiques exceptionnels, avec qui j’interagis encore très régulièrement.

© Patrick Minari

Après 8 ans et demi de post-doctorat à l’étranger, j’ai souhaité rentrer en France pour des raisons personnelles. J’ai obtenu un financement NARSAD « Young Investigator » ainsi que le concours chercheur à l’Inserm en 2017 avant d’intégrer l’équipe d’Emmanuel Valjent en 2018, au sein de l’Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) à Montpellier.

En quelques mots simples, en quoi consiste votre activité professionnelle ?

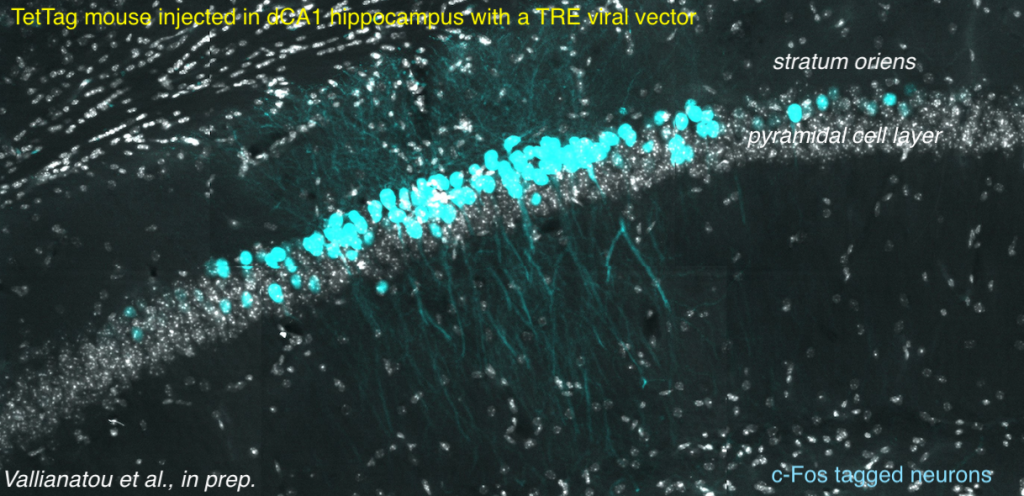

S. T. : Mon projet financé par l’ANR-JCJC (Programme Jeunes Chercheurs) s’appelle « DYNAFEAR ». Avec Christina-Anna Vallianatou (doctorante), nous étudions les circuits et mécanismes neuronaux impliqués dans le retour spontané de peur chez la souris. Pour bien illustrer mon propos, voici quelques éléments de compréhension simples : lorsque nous sommes confrontés à une situation de danger, nous formons une mémoire de peur, qui se traduit comportementalement par une frayeur intense pouvant devenir handicapante. La thérapie comportementale la plus utilisée est la « thérapie d’exposition » (ou extinction de peur), pendant laquelle l’individu est replacé dans le contexte traumatisant, mais sans conséquences négatives. Au fil des séances, la peur finit par s’estomper, voire disparaitre. Une mémoire d’extinction se forme. Cependant, la mémoire de peur initiale n’est pas supprimée. En effet, certains individus voient la peur resurgir spontanément plusieurs mois voire plusieurs années plus tard.

Pourquoi cette mémoire de peur est-elle recouvrée ?

S. T. : Une des hypothèses est qu´il existe des différences inter-individuelles dans la qualité de

l´extinction de la peur. Mon projet a donc pour but d´étudier les circuits neuronaux et les substrats neurobiologiques sous-tendant ces différences.

Quel est l’enjeu de votre travail ?

S. T. : Pour pallier les maux des sujets concernés, on utilise aujourd’hui la thérapie comportementale couplée à des agents pharmacologiques qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé. L’idée serait de trouver des cibles neuronales plus précises, d’élaborer des traitements plus spécifiques afin d’empêcher la peur d’être recouvrée au fil du temps. L’enjeu : trouver des stratégies pour améliorer les thérapies d’exposition actuelles chez l’humain.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre métier ?

S. T. : Lire des articles scientifiques, apprendre, transmettre, émettre puis tester des hypothèses, parler « concepts » et construire des projets avec mes collègues et mes étudiants.

© S. Trouche

Les femmes sont sous-représentées dans les domaines de la science, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques (Source ONU Femmes). Y’a‑t-il des obstacles à lever dans votre métier lorsque l’on est une femme ?

S. T. : Je suis membre de l’Association « Femmes & Sciences ». J’ai fait partie du programme « Face to Face Mentor-Mentee » en 2019 et 2020. Il permet à une doctorante d’avoir un/une référente avec lequel/laquelle échanger sur le plan scientifique, mais aussi sur le volet « vie professionnelle versus vie personnelle » que l’on n’ose pas toujours aborder avec sa hiérarchie.

Cette mission est importante pour moi. Elle me confronte à la réalité du terrain, me montre qu’il y a encore beaucoup de problème de confiance en soi, de non-légitimité chez les chercheuses de demain.

Le paysage professionnel qu’elles me décrivent est très souvent le même : un laboratoire dirigé par un homme et des activités techniques, administratives, assurées par des femmes. Il est donc difficile pour ces jeunes doctorantes de s’autoriser à penser que la direction de projets, voire d’une équipe, leur est accessible

A Oxford, j’étais une des rares post-doctorantes de l’Institut à avoir un enfant. Même si officiellement les choses ne sont pas dites, certaines femmes aujourd’hui encore ne s’engagent pas dans une vie de famille, la décale parfois dans le temps, pour ne pas subir les conséquences professionnelles d’une absence prolongée. Malgré tout, nos organismes de recherche ont de plus en plus conscience de l’importance de la parité femme-homme, et veillent par exemple à ce que cet équilibre soit respecté́ dans nos instances.

Que représente pour vous la journée internationale des droits des

femmes ?

S. T. : Évidemment, je préfèrerais que cette journée n’ait pas à exister, que l’on n’ait plus besoin d’organes régulateurs pour s’assurer du respect de l’équilibre femme-homme, que les jeunes femmes scientifiques se sentent libres et légitimes d’aller plus loin. Cette journée reste nécessaire pour constater que nous n’y sommes pas encore.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaiteraient s’investir comme vous dans la recherche ?

1 – Participer à des conférences, à des séminaires et ne pas hésiter à poser des questions.

Saisir toutes les opportunité pour discuter avec les chercheurs spécialisés dans leur domaine d’étude. Ce type d’échange est riche pour toutes les parties.

2 – Choisir un laboratoire et une équipe où l’on sent que la science est au cœur de toutes les discussions…

et que l’on est soi-même considéré comme le chercheur que l’on est déjà, malgré notre statut d’apprenant.

3 - Ne pas être dans une stratégie pure de carrière. Ne pas aller nécessairement là où « cela brille ».

Aller plutôt là où l’on pense avoir la latitude nécessaire pour approfondir les questions sur la thématique qui nous plait. Il est important pour cela de devenir le plus vite possible indépendant sur le plan financier.

Si vous n’aviez pas embrassé cette carrière, qu’auriez-vous aimé faire ?

S. T. : Archéologue. En y réfléchissant bien, mon métier de chercheur n’est pas si éloigné de mon rêve

d’enfant : je fouille, je cherche, j’aime résoudre des énigmes. C’est réellement ce qui m’anime au quotidien

Un mot de la fin ?

S. T. : J’aimerais encourager les futurs postulants au concours chercheur à avoir confiance en eux, notamment les femmes. La préparation au concours se fait finalement tout au long du parcours professionnel. Elle est le fruit des interactions qualitatives avec nos mentors depuis le tout premier stage de recherche. L’un de leur rôle est de nous mettre sur les rails de la réflexion scientifique le plus tôt possible. Ce cheminement permet d’une certaine manière de désacraliser le moment où l’on se retrouve face au jury, et de se sentir prêt(e) et légitime.

En contrepartie, il est crucial que le nombre de recrutements de chercheurs et de personnels de recherche augmente, afin d’éviter de laisser sur le bord de la route des talents, des visionnaires. La crise sanitaire que nous traversons témoigne de l’importance capitale de soutenir financièrement la recherche fondamentale.

Claudia Pereira

Responsable Communication

Délégation Régionale Inserm Occitanie Méditerranée