Quel est l’objectif général de ce projet ?

Mário Gomes-Pereira : La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est une maladie neuromusculaire qui touche une personne sur 8 000 dans le monde, mais ce chiffre est probablement sous-estimé. Bien que mieux connue pour ses manifestations musculaires, il s’agit d’un désordre multisystémique entraînant une atteinte neurologique très importante. La mutation impliquée dans cette pathologie a été identifiée il y a près de 30 ans, et nous en savons désormais beaucoup sur la pathogenèse moléculaire dans les cellules musculaires.

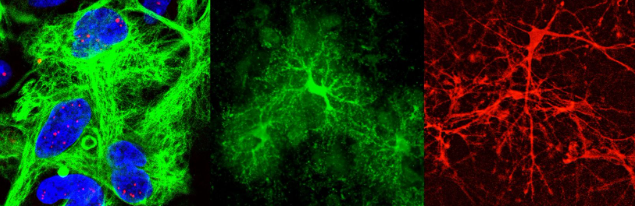

En revanche, les mécanismes de la maladie dans le système nerveux central restent mal compris. Nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle la DM1 a un fort impact sur les cellules gliales, avec des conséquences sur la physiologie neuronale et le fonctionnement du cerveau. Au départ, nous nous sommes d’abord concentrés sur la cible la plus évidente, les neurones, et avons trouvé des anomalies dans un nombre de protéines synaptiques.

Cependant, nous sommes également tombés, de façon inattendue, sur des anomalies prononcées dans les astrocytes, ce qui a fourni la première preuve de pathologie gliale. Nous avons été très intrigués par ces résultats surprenants et avons décidé de concentrer notre attention sur ces derniers. Ainsi, nous avons démontré que la morphologie, l’adhésion, l’orientation et la migration des astrocytes sont affectées dans la DM1. Ces résultats, récemment publiés dans Nature Communications, réorientent la vision

« neurocentrique » de la dystrophie myotonique vers une composante non-neuronale.

Ainsi, ASTROMYOD a pour objectif de disséquer davantage les mécanismes moléculaires derrière la pathologie des astrocytes dans la DM1, et son impact fonctionnel sur l’intégralité de la fonction cérébrale.

Comment s’est constitué votre consortium de recherche ?

M. G‑P. : L’étude intégrative des mécanismes moléculaires et cellulaires des maladies cérébrales nécessite une approche multidisciplinaire. Ce projet réunit quatre partenaires ayant une expertise complémentaire dans :

- la pathogenèse et les modèles animaux de la DM1 (M. Gomes-Pereira) ;

- la bio-informatique de l’épissage et de l’expression des gènes (C. F. Bourgeois) ;

- les modèles humains de cellules souches pluripotentes et d’organoïdes (C. Martinat) ;

- la biologie des cellules astrocytaires, l’électrophysiologie et le comportement de la souris (N. Rouach).

Ce n’est pas la première fois que nous collaborons : lorsque j’ai décidé pour la première fois d’étudier les astrocytes dans la DM1, j’avais déjà contacté ces autres équipes partenaires, avec lesquelles nous travaillons depuis maintenant 5 ans. Nous avons déjà obtenu un financement de l’ANR pour démontrer pour la première fois les défauts de l’astroglie dans la DM1, et avons déjà publié ensemble dans le passé. D’autres manuscrits sont actuellement en préparation.

Cela s’est avéré être une collaboration très réussie et passionnante. Je suis heureux que nous disposions aujourd’hui des moyens financiers d’aller plus loin dans l’aventure !

Quel est l’impact attendu de votre projet ?

M. G‑P. : Les manifestations neuropsychologiques de la DM1 sont très débilitantes. Elles se traduisent par des problèmes d’apprentissage à l’école chez les jeunes patients, ainsi qu’une mauvaise intégration professionnelle et socio-économique plus tard dans la vie. La compréhension de la pathogenèse cérébrale est une priorité pour le développement de thérapies efficaces. L’implication des cellules gliales dans la DM1 façonnera la conception de futures thérapies.

Afin d’améliorer les déficits cognitifs et comportementaux dans la DM1, la correction des défauts neuronaux ne suffira pas à elle seule. Il sera important de développer des outils thérapeutiques qui ciblent également les astrocytes, et très probablement d’autres cellules non neuronales.

Grâce à l’identification des voies moléculaires perturbées dans le DM1 et au développement de nouveaux modèles murins et de cellules humaines, nous établirons des bases et des outils puissants pour répondre aux besoins thérapeutiques urgents de cette maladie. Enfin, nos résultats révéleront des aspects importants de la biologie de l’ARN dans les cellules du cerveau.

Pour aller plus loin

Centre de Recherche en Myologie (unité Inserm 974 / Sorbonne Université)